Le régime de Bachar al-Assad (2000-2024) n’est pas tombé en 12 jours, mais au terme de treize ans de guerre qui ont sapé ses fondations. L’assaut des djihadistes venus d’Idlib a été précédé de trois années de bombardements israéliens sur les infrastructures iraniennes en Syrie. Ces attaques se sont intensifiées après le 7 octobre 2023, la Syrie apparaissant alors comme le maillon faible de l’« axe de la résistance ». Les 50 000 miliciens chiites qui assuraient la sécurité du régime ont dû rentrer chez eux. L’aviation russe, mobilisée en Ukraine, n’est pas intervenue pour circonscrire l’offensive de la Hayat Tahrir al-Cham (HTC).

Article paru dans la revue Moyen-Orient, n°67, juillet – septembre 2025, Bilan géostratégique 2025 : sous les ruines, la paix ?

La chute d’une « cleptocratie »

La communauté alaouite, qui formait le noyau dur des troupes du régime Al-Assad, était exsangue : plus d’un homme sur quatre âgé de 20 à 50 ans avait perdu la vie. Les blessés étaient soignés par leur famille, les veuves et les orphelins ne recevaient qu’un maigre salaire de fonctionnaire pour dédommagement, tandis que les officiers supérieurs, les oligarques et le clan Al-Assad s’enrichissaient. Depuis 2018, année où l’alliance russo-iranienne lui avait offert une quasi-victoire militaire, le régime de Bachar al-Assad s’était enfoncé dans une spirale prédatrice et répressive.

Les sanctions internationales et la division du pays entravaient la reprise économique. Cependant, le principal obstacle restait l’attitude l’utra corruption du pouvoir, qui prospérait dans des activités illicites, notamment la production et l’exportation de captagon, une drogue synthétique, à destination des monarchies du Golfe, compromettant toute possibilité de normalisation avec ces pays. De plus, Bachar al-Assad semblait avoir perdu tout sens des réalités : isolé dans ses certitudes, il était entouré d’une cour de flatteurs qui le confortaient dans sa détermination à ne rien céder. Il a ainsi fâché le président russe, Vladimir Poutine, désireux de le voir trouver un accord avec le Turc Recep Tayyip Erdogan, de plus en plus exaspéré par l’intransigeance du dictateur syrien. Cela n’a pas empêcher pas ce dernier de trouver refuge à Moscou.

Le 10 décembre 2024, Ahmed al-Charaa reçoit le transfert officiel du pouvoir de l’ancien Premier ministre de Bachar al-Assad, Mohamed Ghazi al-Jalali, pour une période de trois mois. Le 29 janvier 2025, il s’impose réellement comme le chef de l’État devant un parterre de chefs militaires issus de sa coalition et de l’Armée nationale syrienne (ANS), soutenue par la Turquie. On note cependant l’absence d’Ahmed al-Awda, leader des rebelles du sud, des chefs des milices druzes et des Forces démocratiques syriennes (FDS) du nord-est kurde.

Ahmed al-Charaa annonce un processus constitutionnel et des élections dans un délai de cinq ans, prétendant faire de la reconstruction et de l’unité du pays sa priorité. Mais le dialogue national des 24 et 25 février 2025, censé former l’embryon d’une Assemblée nationale, se révèle être un monologue dans lequel Ahmed al-Charaa donne ses directives. Le 13 mars, la déclaration constitutionnelle confirme le caractère centralisé, autoritaire et personnel du nouveau régime. Le poste de Premier ministre est aboli, et Ahmed al-Charaa cumule les fonctions de chef de l’État et du gouvernement. Il s’appuie sur un Conseil de défense qui prime sur les ministres, désormais réduits à de simples exécutants. Enfin, un Comité de la charia a été créé pour valider tous les décrets et lois qui émanent du nouveau régime

Le nouveau régime personnel fort d’Al-Charaa

Le personnel politique et militaire nommé provient principalement de la province d’Idlib, qu’il s’agisse d’individus originaires de cette région ou ayant trouvé refuge pendant le conflit. Cette ville est devenue le creuset d’une véritable force d’opposition nationale, composée d’hommes venus de différentes zones de Syrie et intégrés à la HTC. Ahmed al-Charaa peut compter sur leur loyauté pour asseoir son autorité. On peut dire qu’une assabiya (groupe de solidarité) est née à Idlib, avec comme objectif de s’emparer du pouvoir. Les chefs militaires, les gouverneurs de province et les directeurs d’administration sont tous issus de cette assabiya. Depuis décembre 2024, ils ont regagné leur région d’origine avec leurs nouvelles responsabilités, facilitant ainsi le contact avec la population locale et la résolution des problèmes urgents, comme l’expulsion illégale de familles d’un logement ou la restitution de biens confisqués.

La priorité d’Ahmed al-Charaa est la levée des sanctions économiques imposées à la Syrie et à la HTC (officiellement dissoute en janvier 2025), afin d’obtenir de l’aide pour reconstruire le pays et consolider son pouvoir. Il consacre donc la majeure partie de son temps à rencontrer des diplomates et des journalistes pour se montrer sous son meilleur jour. Lui et son ministre des Affaires étrangères, Assaad al-Chibani, multiplient les déplacements pour convaincre que leur passé djihadiste est derrière eux. Le président français, Emmanuel Macron (depuis 2017), a ainsi accepté d’être le premier dirigeant européen à recevoir Ahmed al-Charaa lors d’une visite officielle, le 7 mai 2025. La France souhaite occuper une place importante dans la reconstruction syrienne. L’Élysée s’est efforcé de convaincre les Européens les plus sceptiques – la Grèce et Chypre – de lui accorder une chance. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un échange de services avec le Qatar, rappelant la coopération anti-Al-Assad entre Paris et Doha au début de la crise syrienne, en 2011. Cependant, c’est Donald Trump qui a décidé du sort de la Syrie en annonçant à Ryadh, le 20 mai 2025, la levée des sanctions américaines en présence d’Ahmad al-Charaa et de Mohamed Ben Salman.

Les risques d’une fragmentation

Le 4 mars 2025, les forces de la HTC ont lancé une attaque meurtrière à l’artillerie lourde contre le quartier alaouite de Daatour, dans la banlieue nord de Lattaquié. Le lendemain, le village de Dalyeh, un lieu saint de la spiritualité alaouite, est bombardé par des hélicoptères. Le 6 mai, les colonnes de miliciens islamistes en route vers la montagne sont attaquées par la Résistance populaire syrienne de Miqdad al-Fatiha, ancien commandant de la Garde républicaine, qui regroupe des militaires du régime déchu. Prétextant une insurrection pro-Al-Assad, Damas envoie ses hommes à l’assaut du fief alaouite. Selon les sources, environ 2 000 personnes, principalement des civils, auraient été tuées. La concentration des massacres dans la plaine côtière, entre Baniyas et Lattaquié, laisse peu de doute : les nouvelles autorités ne pouvaient pas ignorer ce qui se déroulait sous leurs yeux. Les milices non officielles ont donc agi avec la complicité, ou à tout le moins la tolérance, des forces de sécurité d’Ahmed al-Charaa.

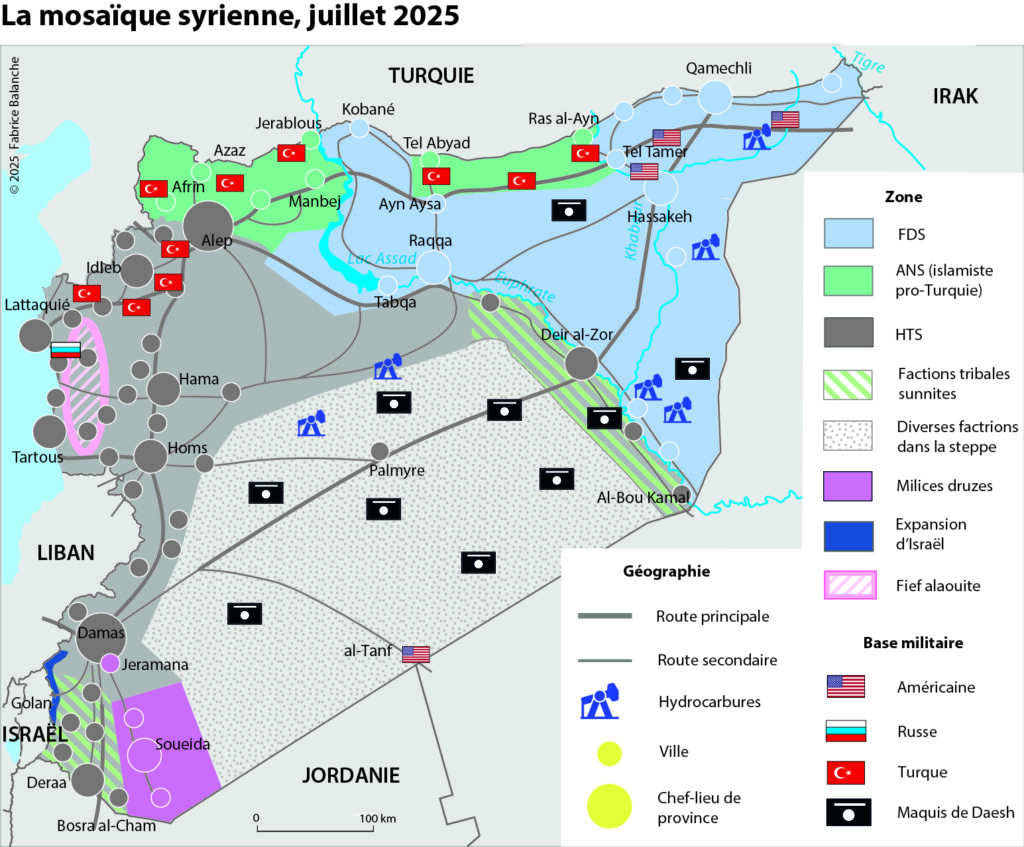

À la fin du mois d’avril 2025, les communautés druzes sont à leur tour menacées. La HTC tente alors de conquérir les villes druzes et chrétiennes au sud de Damas, défendues par des milices locales. Une offensive est également lancée sur Soueida depuis la province de Deraa. Cependant, l’aviation israélienne est intervenue, menant des frappes aériennes, y compris près du palais présidentiel, forçant Ahmed al-Charaa à retirer ses troupes et à négocier un statut d’autonomie pour les territoires des druzes. Désormais, ces derniers sont partagés entre chercher refuge auprès d’Israël ou croire aux promesses d’inclusion du nouveau régime. C’est le même dilemme pour l’ensemble des minorités, inquiètes pour leur avenir dans une Syrie qui prend le chemin d’une République islamique : doivent-elles se soumettre, fuir ou revendiquer une autonomie de facto, comme les Kurdes ?

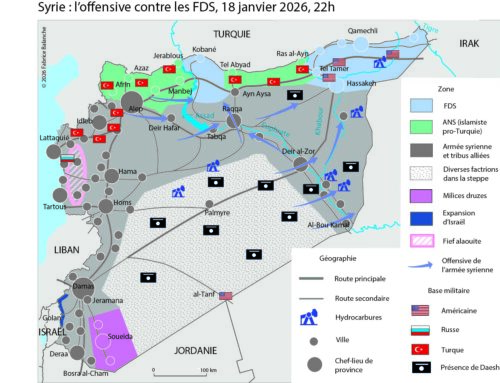

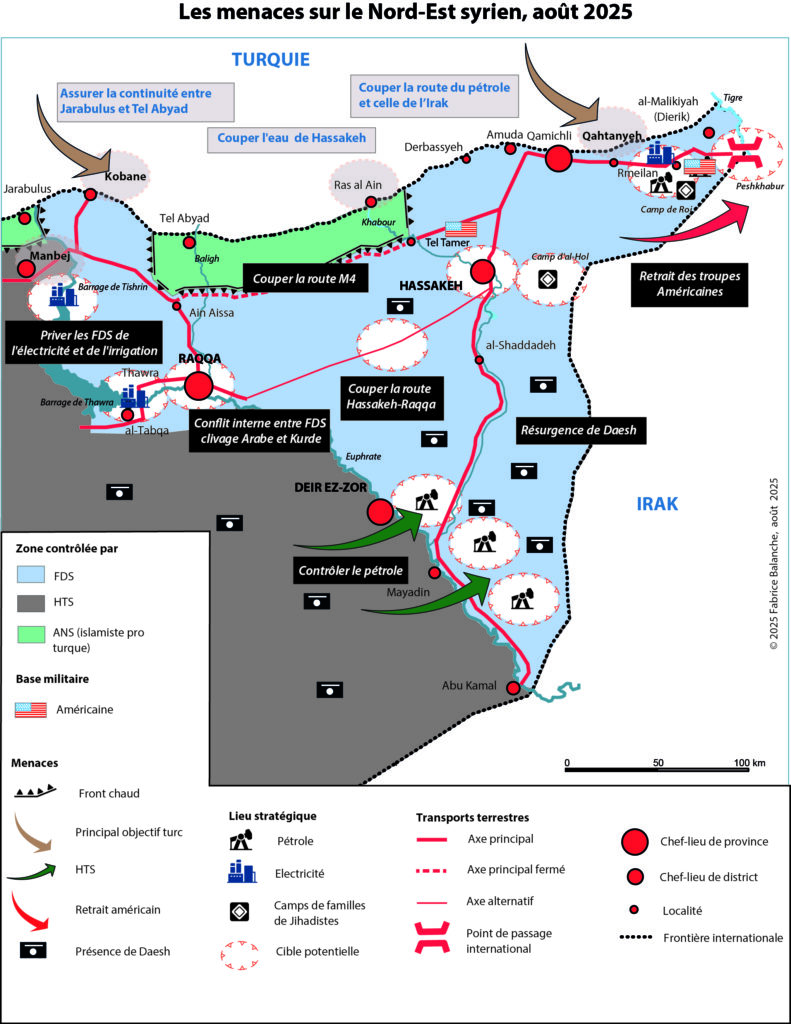

Le 10 mars 2025, Mazloum Abdi, le dirigeant des FDS, signe un accord avec Ahmad al-Charaa prévoyant l’intégration future de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES). En réalité, il s’agit simplement d’un moyen pour le général kurde de gagner du temps, espérant que le projet politique du nouvel homme fort de Damas échouera, et que les populations arabes du nord-est renonceront à le rejoindre. Lors du Congrès de Qamichli, le 26 avril 2025, les partis kurdes ont manifesté leur intention de préserver leur autonomie. Mais celle-ci dépendra de la protection que les États-Unis leur fourniront. Or, le contingent américain (environ 2 000 soldats) a commencé à se retirer.

Une situation régionale et internationale complexe

En décembre 2024, c’est Ahmed al-Awda, le chef des rebelles du Sud, qui entre le premier à Damas, et non Abou Mohamed al-Joulani, comme se faisait appeler en temps de guerre Ahmed al-Chaara. Mais ses troupes sont peu disciplinées et moins bien équipées que celles de la HTC. En outre, il ne bénéficie pas de puissants sponsors étrangers, sauf Abou Dhabi. En effet, inquiets de l’orientation islamiste du nouveau régime, les Émirats arabes unis rejoignent Israël qui, s’il se réjouit d’avoir cassé l’« axe de la résistance » iranien, refuse de voir émerger une République islamique sunnite en Syrie. Tel-Aviv prend donc certaines garanties territoriales en installant son armée dans la zone démilitarisée entre le Golan et le mont Hermon, et exige que la nouvelle armée syrienne ne puisse pas opérer au sud de Damas, protégeant ainsi les druzes.

Les Européens commencent à lever les sanctions sur la Syrie en février 2025 pour relancer son économie. Les États-Unis se montrent plus prudents, mais le président Donald Trump (depuis janvier 2025) finit par annoncer, le 13 mai, lors de son voyage en Arabie saoudite, qu’il les supprimait toutes. Ce sont les Américains qui possèdent en effet les clés pour que la Syrie soit réintégrée à l’économique mondial, notamment par l’entremise du système SWIFT, qui régit les transactions financières internationales. Une fois les sanctions levées, le régime d’Ahmed al-Charaa pourra obtenir une aide substantielle des bailleurs étrangers et, surtout, tenter de faire revenir les hommes d’affaires syriens. Donald Trump semble désintéressé par ce qui se passe ; il a félicité Recep Tayyip Erdogan pour ses succès en Syrie, et il est prêt à le laisser gérer le pays en coopération avec l’Arabie saoudite, pourvu que la sécurité d’Israël soit garantie. Les anciens soutiens du régime Al-Assad – la Russie et l’Iran – apparaissent hors-jeu : Moscou tente de préserver ses bases de Tartous et de Hmeimim, mais des négociations engagées en janvier 2025 échouent, Damas exigeant l’extradition du dictateur, tandis que Téhéran coupe toute relation. En juin 2025, le nouveau régime s’est abstenu de réagir face aux attaques israéliennes contre l’Iran, et s’aligne sur la diplomatie saoudienne en la matière.

Le projet centralisateur et islamiste d’Ahmed al-Charaa suscite le rejet par les minorités et des populations habituées à une opposition de facto. Certes, la plupart des Syriens souhaitent le retour de la sécurité, mais pas les chefs de guerre ni les miliciens, qui prospèrent dans le chaos. Le pays est ruiné et a besoin d’une aide économique considérable pour se redresser. Faute de quoi, le mécontentement risque d’alimenter un nouveau cycle de violences. Si la Syrie parvient à éviter le scénario libyen, la sortie de crise sera néanmoins longue.