Article publié dans La Géographie, n°1587, décembre 2022.

La géographie, cela sert aussi à faire la guerre, et par conséquent les chercheurs peuvent aussi être amenés à fréquenter les terrains de guerre. À la différence du reporter de guerre qui doit être au plus près de la ligne de front, nous cherchons davantage à comprendre les dynamiques de l’arrière induite par le conflit. Néanmoins, les missions peuvent s’avérer tout aussi dangereuses, car les lignes de front sont mouvantes, et dans le cas des guerres civiles, ce sont des lignes invisibles qui fracturent le territoire et la société.

Janvier 2022, entrée de Raqqa : I love Raqqa, « j’aime Raqqa »

Photo Fabrice Balanche

Recherche « virtuelle » versus danger de mort

Les recherches contemporaines sur la Syrie et l’Irak ne se font donc quasiment plus que depuis l’extérieur, grâce à des entretiens téléphoniques ou en visioconférence. Les chercheurs traquent les informations sur les réseaux sociaux et essaient d’interviewer des réfugiés en France, et pour les plus audacieux, au Liban. Il faudrait nous interroger sur le sérieux de telles investigations. Comment comprendre une guerre civile, comme celle qui ravage la Syrie depuis plus de dix ans, sans jamais s’être rendu sur le terrain depuis le début du conflit ? Les colloques et séminaires sur ces recherches virtuelles se multiplient pourtant à grand frais depuis 2011. Il paraîtrait que des discussions via Skype et Whats-App suffisent pour comprendre.

Mais comment peut-on comprendre la répression, l’insécurité, la misère, le froid, la faim ou les bombes, sans partager le quotidien des Syriens en Syrie ? Les chercheurs doivent comprendre que la guerre change radicalement le comportement des individus, des acteurs politiques, qui deviennent des chefs de guerre, et l’ensemble des repères d’une société. On comprend cela quand on partage l’angoisse de la mort qui plane au-dessus des têtes. Je garde un souvenir particulièrement intense de la traversée en 2013 du Qalamoun (un chaînon de l’Anti-Liban), entre Damas et Homs. Ce furent deux heures interminables sur cette autoroute si fréquentée avant-guerre et alors pratiquement déserte. Le cordon ombilical qui reliait Damas à Homs était sous le feu des rebelles, qui pouvaient tirer sur les véhicules n’importe quand. Le bus roulait donc très vite pour minimiser les risques d’être victime d’un tireur embusqué.

Je pensais alors au récit que faisait Michel Seurat [*] de son terrain de recherche à Tripoli du Liban durant la guerre civile. Il avait les mêmes réflexes pour éviter les snipers lorsqu’il prenait la route pour rejoindre Bab Tébané. Pendant les deux heures que durait la traversée des plateaux du Qalamoun, il régnait parmi nous un épais silence, car tous les passagers étaient bien conscients du danger. Les langues ont commencé à se délier à l’approche de Homs, dans la zone sécurisée par l’armée syrienne. Dans de telles conditions, on a beau ne pas aimer le régime syrien, on est content de voir flotter son drapeau. Ce simple voyage en bus est suffisant pour comprendre pourquoi une partie de la population syrienne continuait de soutenir Bachar el-Assad.

Une nostalgie inattendue pour Daesh

On ne dort pas beaucoup la nuit dans de telles conditions : l’épuisement est une autre caractéristique de la vie dans un pays en guerre civile, car même si on finit par s’habituer aux tirs, aux attentats, aux morts, on ne vit pas sereinement. La sécurité devient rapidement la préoccupation première de la population, quel que soit celui qui la lui apporte. À Raqqa, Daesh fut accueilli à bras ouvert au printemps 2013, car il rétablissait la sécurité. Il avait éliminé les milices de quartiers et les différents groupes rebelles qui avaient érigé partout des barrages et rackettaient la population. Il imposait la sharia mais les services publics avaient été rétablis. La période de l’Armée Syrienne Libre, entre le départ de l’armée syrienne, durant l’été 2012, et l’arrivée de Daesh fut celle qui laisse le plus de mauvais souvenirs dans la population. Il faut être allé sur place pour recueillir de tels témoignages, car en France l’ASL « laïque et démocratique » était considérée comme l’alternative au régime de Bachar el-Assad, et par conséquent toute critique à son égard ne pouvait émaner que de la propagande du régime syrien.

Syrie, juin 2015, ligne de front avec Daesh

Photo Fabrice Balanche

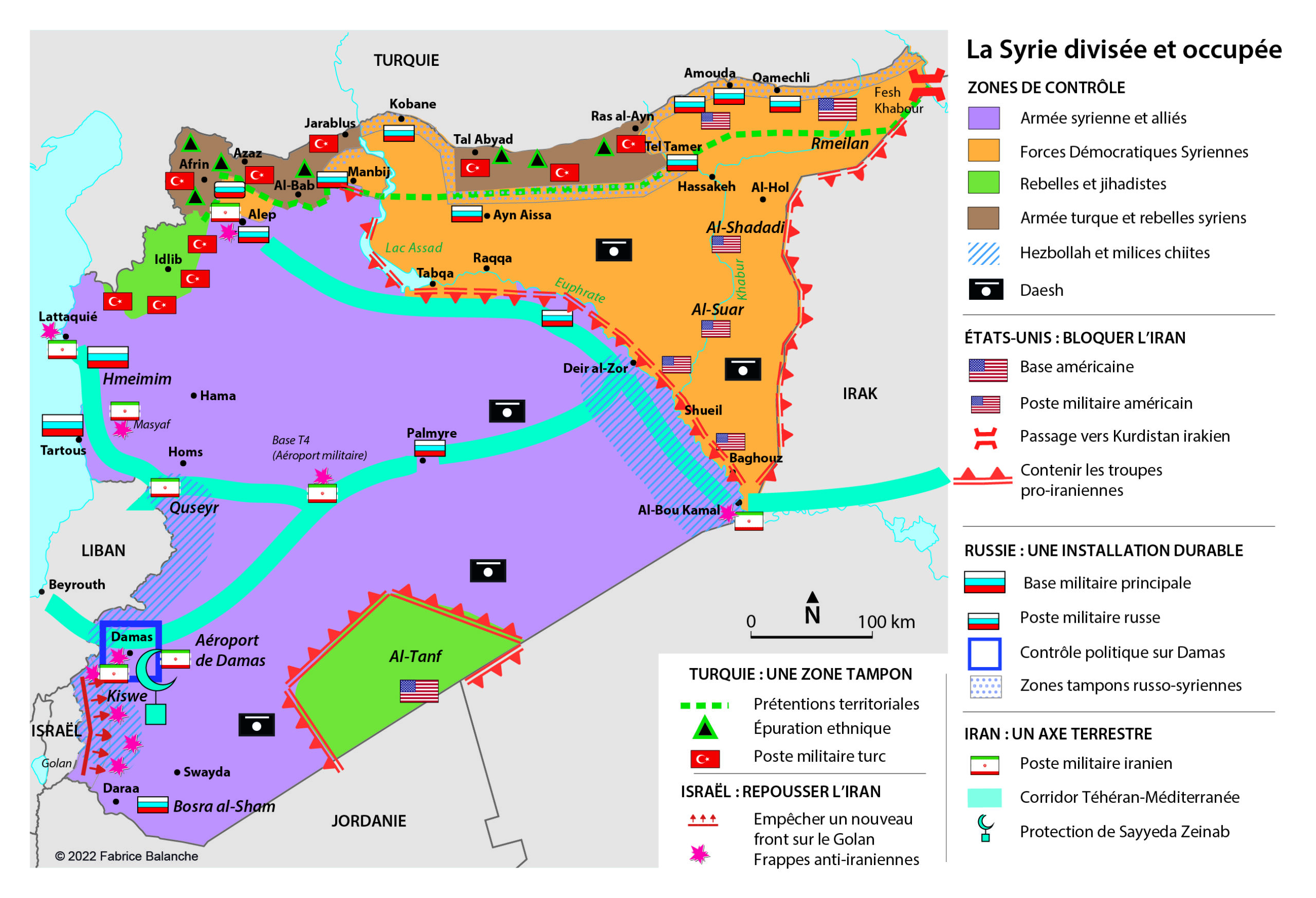

De même, aujourd’hui on constate sur place la nostalgie pour Daesh parmi la population arabe de la vallée de l’Euphrate, où les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes, ne parviennent pas à s’imposer en raison du clivage ethnique. Mon dernier voyage dans le Nord-Est syrien, en janvier 2022, m’a ainsi mené à Shueil, une localité au Sud-Est de Deir al-Zor. Lors de mon rendez-vous à la municipalité, j’avais plus l’impression d’être en face de l’amicale locale de Daesh, que de personnes heureuses d’avoir été libérées du groupe jihadiste ! Votre chauffeur kurde vous maudit de l’avoir entraîné dans ce nid de guêpes. Pour exorciser sa peur des snipers sur la route du retour, il vous explique ce qu’il a sur le cœur à l’égard des « Arabes ». Difficile d’imaginer que la fraternité entre les communautés finisse par s’imposer dans le Nord-Est syrien…

Développer d’autres méthodes de recherche, une obligation

Pour être capable d’appréhender ce qui se déroule sur le terrain, il est en fait indispensable que les chercheurs s’appuient sur des méthodes d’enquêtes adaptées. Dans le cas syrien, il ne faut surtout pas prendre de notes ni enregistrer la personne qu’on interroge, car elle se méfie immédiatement. Des décennies de dictature féroce ont rendu les Syriens soupçonneux à l’égard de tout le monde. Pour espérer avoir une discussion franche, il faut être seul avec son interlocuteur. Dès qu’une tierce personne est présente, en particulier un autre syrien, notre interlocuteur ne nous sert plus qu’un discours convenu car il considère l’interprète avec suspicion.

Si on ne maîtrise pas soi-même l’arabe, ce qui est le cas de la plupart des journalistes, mais aussi de beaucoup de chercheurs « spécialistes de la Syrie », il faut trouver une personne qui parle anglais, et cela limite alors le choix des interlocuteurs aux élites et à une catégorie de jeunes adultes provenant de la classe moyenne. Ces problèmes de confiance et de traduction ont fatalement induit en erreur de nombreux journalistes qui, par exemple, surestimèrent l’emprise de l’Armée Syrienne Libre dans la rébellion syrienne. Lors d’une mission de recherche dans le Sud de la Turquie, en juin 2014, je trouvais étrange que mes interlocuteurs syriens me disent presque tous que leur localité était soit sous le contrôle du Front al-Nosra (la branche syrienne d’al-Qaïda) soit de l’ASL. Si le Front al-Nosra était en pleine expansion, ce n’était pas le cas de l’ASL, en pleine déliquescence.

En poussant un peu les investigations, je me suis rendu compte que, pour le commun des réfugiés syriens, tout ce qui n’était pas Daesh ou le Front al-Nosra était Jaysh al-Hor (l’ASL). Ils ne faisaient pas la différence entre Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam, Souqour al-Sham et la myriade de groupes rebelles. Tout cet ensemble des plus divers et essentiellement islamiste constituait « Jaysh al Hor » (ASL). Le journaliste occidental, ne parlant pas l’arabe et ne possédant qu’une connaissance superficielle du pays, ne pouvait pas se rendre compte que les Syriens faisaient cette confusion. De toute façon cela correspondait à leur vision de la rébellion syrienne et à la fiction de l’importance de l’ASL.

Prendre un régime pour ce qu’il est

Moi-même durant l’été 2012, j’étais un peu perdu dans le chaos des combats. Il a fallu me plonger dans la littérature militaire, que j’ignorais jusque-là, en particulier le Traité de contre insurrection de David Galula et autres ouvrages de stratégie militaire que nous n’avons pas l’habitude de lire à l’Université. Pourtant, lorsque la réalité contredit le raisonnement scientifique, on est bien obligé de remettre en cause ses hypothèses de départ. Chaque année, le CNRS commémore Michel Seurat par la remise d’un prix à un jeune chercheur. L’État de Barbarie reste à ce jour, la description la plus réaliste du régime syrien, grâce à son utilisation des concepts énoncés par Ibn Khaldoun. Pourtant Michel Seurat avait commencé sa carrière de sociologue en appliquant les concepts marxistes de lutte des classes à la société syrienne. Cela l’avait conduit, dans un article paru en 1979, à pronostiquer une fin rapide du régime d’Hafez el Assad. La résilience du régime l’a sans doute surpris et il a alors remis en question les outils d’analyse marxiste qu’il utilisait jusque-là et s’est intéressé à Ibn Khaldoun. Il fallait un certain courage scientifique pour cela, à une époque où Edward Saïd dénonçait avec véhémence les « orientalistes ». Au Liban, il n’a pas hésité à risquer sa vie pour accéder au terrain comme à Tripoli, avec son étude magistrale sur le quartier de Bab Tebané.

Désormais, la prise de risque est interdite. Facebook et Twitter remplacent l’accès au terrain, mais cela ne semble déranger personne, au contraire ! Si Michel Seurat était toujours vivant, il aurait sans doute été qualifié de « pro-Assad », parce qu’il aurait légitimement douté de la chute du régime syrien. Il faut comprendre le Moyen-Orient tel qu’il est et non pas tel que nous voudrions qu’il soit. Le rappel de cette dure réalité est plus que nécessaire. C’est en ayant les yeux grands ouverts sur le réel que l’on pourra tenter de résoudre les crises de cette région et gérer leurs conséquences sur la France.

Une Peshmerga du YPJ, Amouda, octobre 2019

Une Peshmerga du YPJ, Amouda, octobre 2019

[*] Michel Seurat, sociologue et chercheur au CNRS, est né le 14 août 1947 en Tunisie et mort à Beyrouth en 1986 des suites d’une maladie aggravée par son enlèvement et sa séquestration par le Jihad islamique.